Welchen Nutzen haben Feuerwerke?

Autor: Christopher Schlemm

Der facettenreiche Vortrag zur Kompetenzorientierung in der Biologiedidaktik von Prof. Dr. Krüger an der FU Berlin war ein ästhetisches Feuerwerk im Sinne von F.W.H. Alexander von Humboldt, das dem Bild der Kompetenzorientierung dann doch nicht gleicht.

25.9.2025,9:10 Uhr-10:00 Uhr, Hörsaal 1a, FU-Berlin: In der Eröffnungsvorlesung der 21. MNU-Tagung in der Rostlaube von Prof. Dr. Krüger mit dem Thema:

«Brennen für Denk-Werkzeuge statt Abbrennnen von Fachwissens-Feuerwerken!

Erhellendes zu Kompetenzen in der Erkenntnisgewinnung » überraschte der Professor

die Zuhörer und Zuhörerinnen mit einer beeindruckenden Fähigkeit, die einem Zaubertrick gleicht.

Er zeigte in einem anschaulichen Demonstrationsexperiment

-trotz der faulen Tricks des Publikums-, dass er imstande war,

-scheinbar am Geruch der Blätter- unter drei verschiedenen Pflanzen

(die Dreimasterblume Tradescantia pallida, das Basilikum Ocimum basiliucm, der Wunderstrauch Codiaeum variegatum )

diejenige zu identiziferen, welche zuvor

mit einer Lampe beschienen worden war.

Hierfür verließ er kurzzeitig den Hörsaal- begleitet von jemandem als Zeuge,

um das Publikum geheim abstimmen zu lassen, welche der drei Pflanzen einer Lichtquelle für 30 Sekunden ausgesetzt werden

sollte.

Nachdem er richtig erraten hatte, dass keine der Pflanzen beschienen worden war,

wurde das Experiment nochmal wiederholt. Diesmal- wider anders als die Regeln es vorsahen-

mit nun zwei Pflanzen, die gleichzeitig unter die Lichtquelle gestellt wurden.

Im Anschluss wurden im Plenum plausible Hypothesen zur Deutung des Experimentes gesammelt.

Während seines Vortrags erläuterte er an unterschiedlichen Beispielen, wie die im Rahmenplan

vorgegebenen Kompetenzen im Biologieunterricht kognitiv aktivierend unterrichtet werden können.

Die Aussage « Das Glas ist halbvoll, also war es vorher leer und, wenn es halbleer ist, dann war es zuvor voll.» ist

ein Beispiel aus dem Vortrag für den Denkprozess der Abduktion,

welche die naheliegenste Schlussfolgerung heranzieht und -neben der Induktion und Deduktion-

als dritte Denkmethode vermittelt werden könnte

(weitere Themen die unter anderem in seinen Publikationen und Vortrag vorkamen: wissenschaftliches Vergleichen,

Hypothesen geleitet Experimentieren).

Seine Aussagen untermalte er auf unterhaltsame Weise mit vielfältigen Methoden und Medien:

-mit Experimenten, die das Publikum interaktiv einbezogen,-mit visuellen und verbalen Metaphern, Rätseln und Geschichten, und -mit kurzen Filmen:

wie ein Filmausschnitt, der die mangelnde Einsichtsfähigkeit bei Menschen auf einer stehenden Rolltreppe zeigt,

was zwei Tage zuvor auch bei Donald Trump und seiner Frau Melania im UN-Gebäude geschah und zumindest dieselbe emotionale Reaktion hervorbrachte,

oder aus der Sesamestraße

mit dem Krümelmonster als unseriöser Wissenschaftler,

der sich mehr dem Verlangen nach Keksen hingibt, als nach wissenschaftlicher Erkenntnis.

Der Prozess der Modellierung ist eine weitere von der KMK vorgeschriebene Kompetenz im Biologie-Rahmenplan.

Modelle erfüllen drei wichtige Funktionen in der Wissenschaft: Anschauung, Denkökonomie, und Heuristik.

Zur Veranschaulichung der Bedeutung von Heuristik, worunter zu verstehen ist,

dass Modelle als eine Problemlösung in der Wissenschaft dienen,

nämlich als Prüfstein für aufgestellte Hypothesen,

wurde als Beispiel aus der Geschichte die Entdeckung der DNS-Struktur

in einem Spielfilmausschnitt gezeigt:

Francis Crick und James Watsons sind an einem grau bewölkten Nachmittag mit anderen Wissenschaftlern

darunter auch eine Wissenschaftlerin in ihrem Laboratoriumsraum, in dessen Mitte ein Tisch steht. Auf dem Tisch ist ein

stählernes Konstrukt aufgebaut. Es ist aus dünnen Metallstäben und Blechen,

mit Muffen und Klammern an einem Laborstativ befestigt, in seinem Volumen einer Skultur gleichend.

Es soll die räumliche Struktur von Oligonukleotiden zeigen.

In einer pathetischen Rede erklärt die Wissenschaftlerin den männlichen Kollegen,

das diese Struktur vollkommen unplausibel sei, da elektrostatisch die Bilanz an Wassermolekülen nicht stimmt.

Die beiden Entdecker revidieren daraufhin ihr Strukturmodell und entwerfen ein Neues, welches nun die Doppelhelix ist und

auch das Prinzip der semikonservativen Replikation erklären kann.

Die Struktur der DNS konnte nur entdeckt werden, weil die Naturwissenschaftler

Molekülmodelle von DNS-Strängen entwarfen und bauten.

An ihren Modellen konnten im Diskurs mit anderen Wissenschaftlern ihre Hypothesen auf Plausibilität überprüft

werden.

Kommentar: Vieles ist nicht Gold, was glänzt in unserer Zeit -

eine Kritik an der Kompetenzorientierung

Die Kompetenzorientierung wird durchaus kritisch von vielen Pädagogen betrachtet. Das Kompetenzkonzept hat seine Wurzeln nicht in der Pädagogik,

sondern in der Ökonomie (Konrad P. Liesmann: Das Verschwinden des Wissens , Neue Züricher Zeitung, 2014). Franz E. Weinerts definierte Kompetenzen folgender Weise: "Kompetenzen sind die bei Individuen

verfügbaren oder durch sie erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten , um bestimmte Probleme zu lösen,

sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können"

(F. E. Weinert: Leistungsmessungen in Schulen , Weinheim und Basel, 2001, S.27f.).

Die zentrale Kritik lautet, dass durch die Kompetenzorientierung nur die Problemlösung zum alleinigen Ziel des Bildungsprozesses anvisiert wird, und

auch auf das Ziel zur Steuerung des Willens (volational) des Lernenden hinausläuft.

Da die zu erwerbenden Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Situationen anwendbar sein sollen,

werden sie konsequent von konkreten Inhalten losgelöst. Auf diese Weise bleibt die natürliche Neugierde, der ungebundene Drang, die Welt zu verstehen,

auf der Strecke.

Diese Entwicklung hat tiefgreifende Konsequenzen für die Bildung:

• Bildung wird ausschließlich nach dem angelsächsischen Utilitarismus angelehnten Nützlichkeitsprinzip definiert und ist einzig auf Handeln ausgerichtet.

• Fächer, die keinen unmittelbaren ökonomischen Nutzen versprechen,

sondern andere Zugänge zur Welt eröffnen ( Musik, Kunst, Literatur, humanistisch klassische Altsprachen),

werden zunehmend an den Rand gedrängt.

• An die Stelle der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung tritt die Optimierung des Lernenden für den Arbeitsmarkt.

• Wissen verliert seinen intrinsischen Wert; es dient nicht mehr sich selbst, sondern wird lediglich

als Werkzeug zum Erwerb von Kompetenzen betrachtet.

• « Fach- und Sachinhalte werden bewusst vage gehalten.»

(Gabriela Trutmann, Yasemin Kanele: Kompetenzorientierung als Südenfall in der Pädagogik?. Gymnasium Helveticum. (5)2017).

Vorträge und Seminare

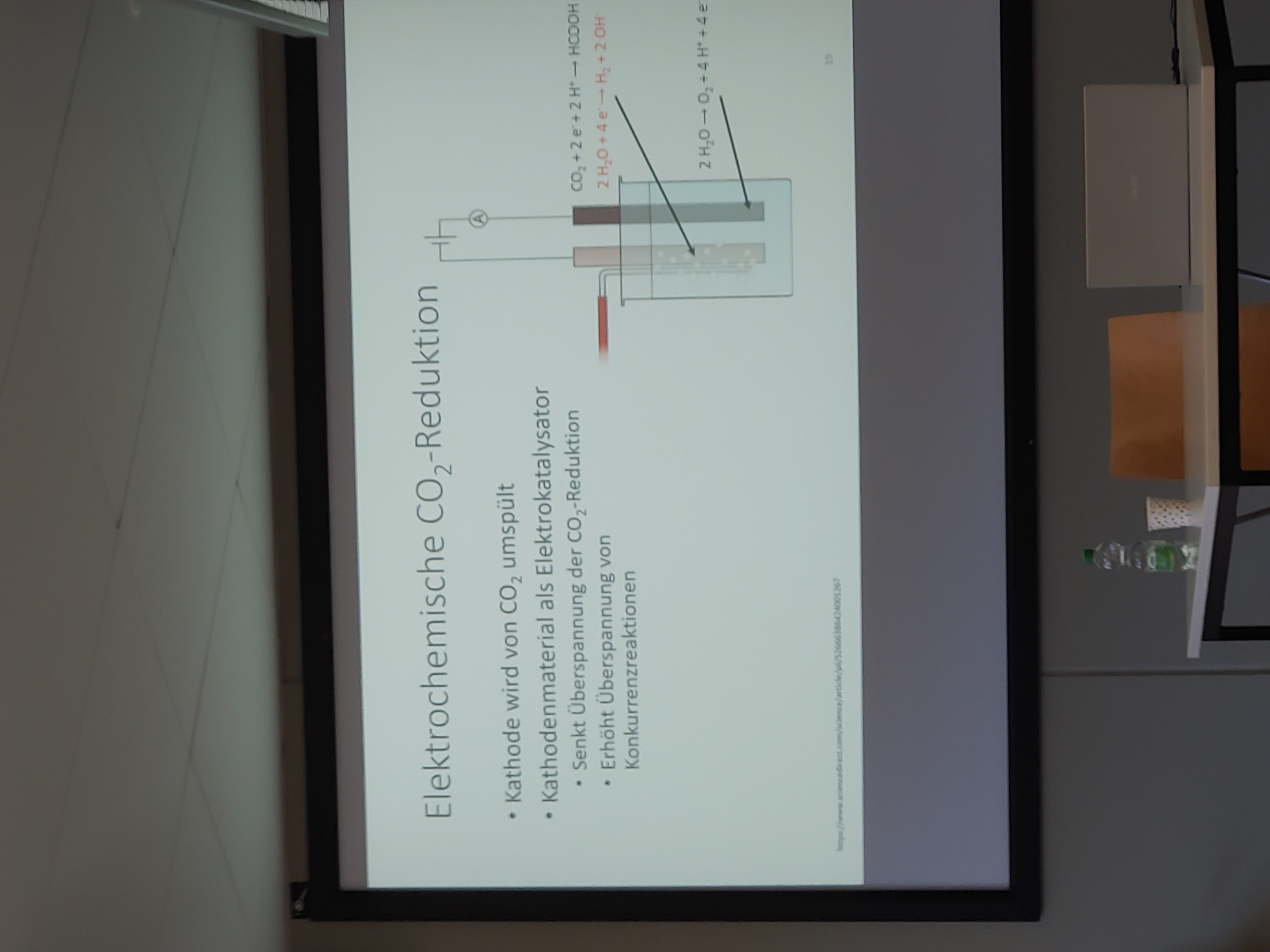

Die Elektrochemische Reduktion von CO2

Der Referent Vivian Keune erläuterte in seinem Vortrag ein einfaches und anschauliches Experiment zur elektrochemischen Reduktion von Kohlenstoffdioxid.

Bei einer einfachen Wasser-Elektrolyse wird die Kathode, welche aus Cu, Sn, oder einem Element der Pt-Gruppe besteht,

mit Kohlenstoffdioxid umspült, wodurch in einer Protonengekoppelten Elektronentransferreaktion CO2 zu

HCOOH, Ameisensäure, reduziert wird. Der Versuch wurde erfolgreich am Xlab der Universität Göttingen

mit Klassen erprobt.

Zum Nachweis der Ameisensäure eignet sich eine Farbreaktion von Zitronensäure, Natriumacetat und Esssigsäureanhydrid.

Andere tolle Impulse für den Unterricht waren:

•die Relevanz der Protonengekoppelten Elektronentransferreaktion

(gleichzeitig Säure-Base- und Elektronendonator-Akzeptorreaktion)

in der Grünen Chemie

(die 12 Prinzipien der grünen Chemie)

• ein aus Knetmasse angefertigtes Modell für das Potentialenergiefeld mit angefärbten Höhenlinien,

das die Schüler anschaulich und haptisch erfahren lässt, was eigentlich hinter einer Energieprofil einer chemischen Reaktion- die Auftragung von Reaktionskoordinate und potentieller Energie- steht.

Das umfangreiche Lehrmaterial findet sich unter folgendem Link:

CO2-Reduktion

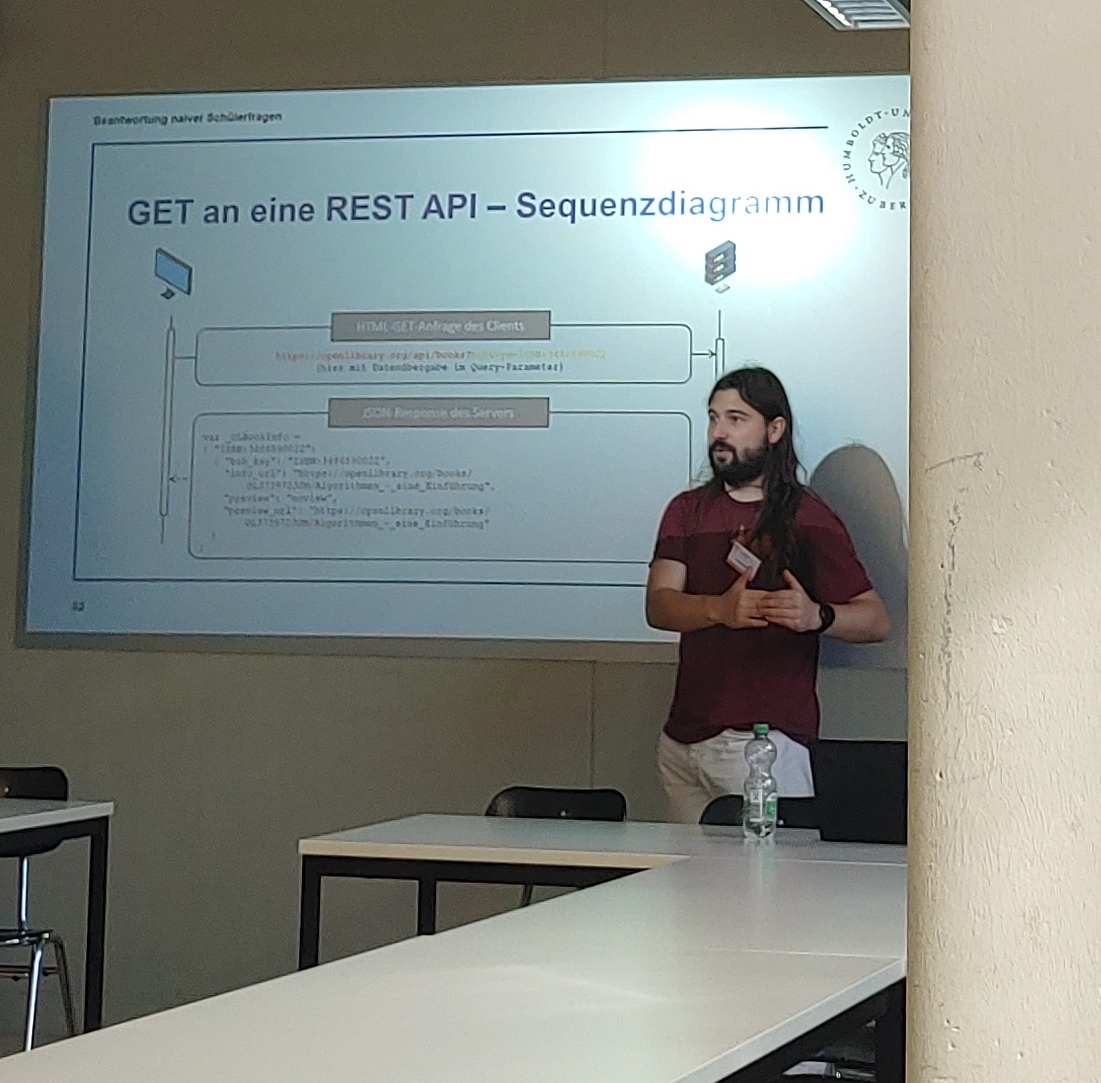

Beantwortung naiver Schülerfragen - Ein Ansatz für engineeringlastige Programmierprojekte:

Eine Programmierschnittstelle (API) ist ein Programmteil, der von einem Softwaresystem

anderen Programmen zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird.

Durch APIs zu großen Server-SQL-Datenbanksystemen( wikipedia, google maps, Wetterdienste, etc.)

können automatisiert vielfätige Informationen hieraus extrahiert werden.

Im Informatikunterricht kann, wie André Greubel in seinem Seminar uns vermittelte, die Nutzung von APIs

anschaulich im Projektunterricht gezeigt werden, wo eigene Fragen der Schüler, wie "Wo befindet sich der Mittelpunkt Deutschlands?"

durch Programmierung beantwortet werden können.

Link zur Seminarpräsentation von André Greubel:

API-Programmierung

Smart Experimentieren mit der kostenlosen Phyphox-App im Physikunterricht

Mit der Phyphox-App können verschiedene Versuche praktisch im Physikunterricht durchgeführt werden, ohne dass dafür teure Sensoren angeschafft werden müssen.

Das Smartphone verfügt standardmäßig über eine Bandbreite an Sensoren.

Es ist eine Vielzahl von Versuchen dokumentiert,

wie- mit A beginnend- die Akustische Stoppuhr bis Z, die Messung der Zentrifugalbeschleunigung.

Eine umfangreiche Übersicht über die durchführbaren Experimente gibt es

auf der Phyphox-Seite der Universität RWTH Aachen:

Phyphox-Experimente

Die Sammlung an Arbeitsblättern des Referenten Jiurka Müler et al. zu vielen Versuchen mit der Phyphox-App finden sich zum Herunterladen auf der folgenden Seite:

Arbeitsblätter zu phyphox-Experimente

Experimentiersets für den Klassenunterricht

Herr Grundrum beantwortete mit seinem Kollegen Herrn Biesel auch die einfachsten Fragen zu den verschiedenen Experimentierboxen am Stand der Firma Leybold Didactic GmbH. Andere namhafte Firmen, die vertreten waren, waren unter anderem der C.C Buchner-Verlag und die Mekruphy GmbH.

Vortrag zur CO2 Reduktion:

Die Reaktionsgleichung oben zeigt die Protonengekoppelte Elektronentransferreaktion, die bei der Reduktion von CO2 zur Ameisensäure auf Kathodenseite stattfindet ( Quelle: Präsentation von Vivian Keune).

GET an eine REST API

Im praktischen Kurs führten wir verschiedene Pythonprogramme aus, mit denen wir unter anderem html-GET-requests an einen Server ausführten, um unterschiedlichste Daten zu erhalten. (Quelle: André Greubel)